歯石に含まれる乳清タンパク質ベータラクトグロブリンが指標に

古代人の歯石を分析して乳清タンパク質ベータラクトグロブリンの種類から乳製品がどのように広がっていったのかを直接明らかにしたという文献がSCIENTIFIC REPORTSに掲載された。

文献の表題は「Direct evidence of milk consumption from ancient human dental calculus」(古代人の歯石はミルク消費量の直接証拠)。

ミルクはどのようにして広がったのかの研究

牛乳を飲むと腹の調子が悪くなる人がいる。これはミルクの中に含まれるベータラクトグロブリンを消化する酵素が欠損しているからである。

この酵素の発現頻度を遺伝子学的に調べることによって、間接的にミルクの消費量を推定することは、遺伝子研究の教科書に載っている様なものである。

しかし、この方法ではあくまで間接的な証拠しか得ることができない。今回、歯石から得られるベータラクトグロブリンを高度な分析機器を用いて解析することによって、ミルクの種類とその広がりを直接的に証明することが可能となった。

研究結果

青銅器時代から現在における歯石を分析することによって、ミルク消費量を推定した。

その結果、ヨーロッパから中東、アフリカにおけるミルクの消費量分布地図とベータラクトグロブリンの欠損している人の割合分布地図を重ね合わせてみるとほぼ一致した。

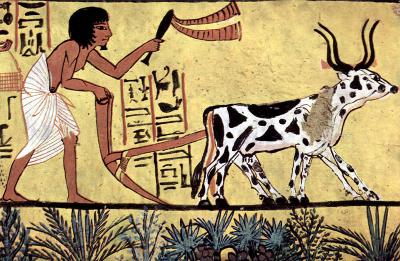

(画像はプレスリリースより)

▼外部リンク

SCIENTIFIC REPORTS:Direct evidence of milk consumption from ancient human dental calculus.

http://www.nature.com/srep/2014/141127/srep07104/full/